日々何気なく身にまとう服の向こうに、思想や社会への問いが込められていると感じたことはあるでしょうか。

“着る”という行為は、単なる美意識の表現にとどまらず、社会との対話にもなり得ます。

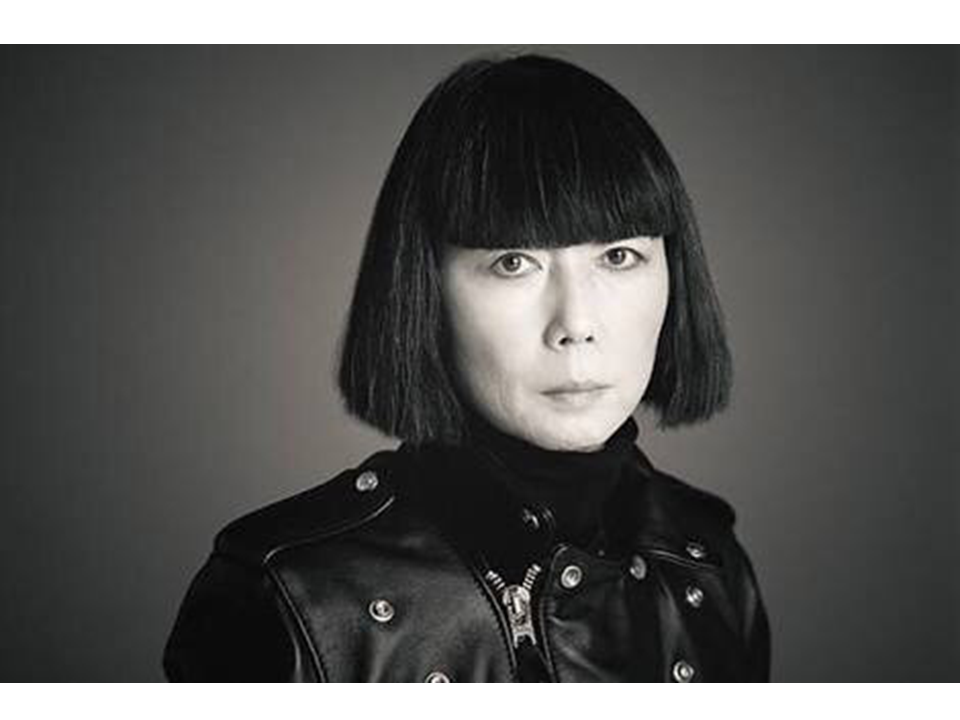

そうした姿勢を一貫して貫いてきたのが、日本を代表するファッションデザイナー、川久保玲(かわくぼ れい)です。

2025年冬には、彼女のブランド「Comme des Garçons(コム デ ギャルソン)」と、イギリスの故ヴィヴィアン・ウエストウッドの作品を並べて紹介する国際展「Westwood | Kawakubo」がオーストラリアのビクトリア国立美術館にて開催されます。

ジャンルの異なる2人のデザイナーに共通するのは、「ファッションを超えたメッセージ性」です。

今回は日本を代表するデザイナー川久保玲について、世界が注目するワケについてご紹介したいと思います。

■ 専門教育を受けなかった、“独学”からのスタート

1942年に東京で生まれた川久保は、慶應義塾大学文学部で美学を専攻。

ファッションの専門学校には通わず、大学卒業後は旭化成の宣伝部に勤務。その後、フリーのスタイリストとして独立し、服作りの必要性から自身でデザインを始めたと言います。

パターンや縫製の知識はまったくなく、服作りはゼロからのスタートでした。

しかし、パタンナーや縫製スタッフと共に試行錯誤を重ねることで、独自の構造的な衣服表現を築いていかれました。

「知識がなかったからこそ、既存のルールに縛られずに服をつくれた」と語る彼女の言葉には、しなやかな強さが感じられます。

■ “Hiroshima chic”と呼ばれた衝撃

1981年、川久保と山本耀司はパリ・コレクションに初参加しました。

全身を黒で包み、非対称や穴あき、ほつれといった、これまでのモードとは全く異なる表現に世界は衝撃を受けます。

当時の欧米メディアは、その姿を「Hiroshima chic(ヒロシマ・シック)」と皮肉交じりに表現しました。

これは「まるで戦後の広島のようだ」といった、原爆の記憶を軽々しく引用する差別的なニュアンスを含んでいました。

しかし、この批判的な表現もやがて、時代と共に見直されるようになります。

“ボロボロ”と評されたその服は、実は「未完成の美」や「秩序の解体」を内包しており、伝統的なファッションの美意識に対する挑戦でもありました。

現在ではこの登場こそが、アバンギャルド・ファッションの幕開けであり、美の再定義を行った歴史的瞬間として高く評価されています。

********合わせて読みたい**********

川久保玲と共に”黒の衝撃”と称された

ヨウジヤマモト の功績とは?

**************************

■ ファッションで社会と向き合う──反戦・環境・ジェンダー

川久保玲は、長年にわたりファッションを通じて社会へのメッセージを発信してきました。

たとえば1994年のコレクションでは「反戦」をテーマに掲げ、軍服風のジャケットや防弾チョッキを想起させるような服を展開し、戦争の愚かさと人間の脆さを訴えました。

音楽のない無音のショーは観る者に静寂と緊張をもたらし、まるで抗議声明のようでした。

さらに2025年秋冬のComme des Garçons Homme Plusコレクションでは、再び明確な反戦の姿勢が打ち出されました。

コレクションのタイトルは“To Hell With War(戦争なんてくそくらえ)”。

モデルたちは軍服風のコートやフィールドジャケットをまといながらも、兵士ではなく「戦争に抗う人々」として描かれました。

演出はミニマルで、ショー全体が“ファッションによるプロテスト”として構成されています。

また、こうした社会的姿勢は他の日本人デザイナーにも共鳴しています。

2024–25年秋冬のヨウジヤマモトのコレクションでは、荒廃した自然環境を思わせるテキスタイルやカラーリングが登場し、環境破壊への警鐘として強い印象を残しました。

このように、日本のファッションは単に美を競うだけでなく、「何を考え、どう生きるか」までを提示する文化表現の手段として発展しています。

********合わせて読みたい**********

コレクションを通して

ハイブランドが伝えたい、社会に対するメッセージとは?

**************************

■ “思想をまとう”という選択肢

「私は、美しい服を作ろうとは思わない。新しい価値観を提示したいだけ。」

これは川久保玲のよく知られた言葉の一つです。

誰かが決めた“美しさ”をなぞるのではなく、自らの問いと向き合いながら表現し続けること──。

その姿勢は、ただのブランドデザインではなく、現代アートのような視座を感じさせます。

着ることが「主張」であり、「問い」であり、「表現」になる。

川久保玲が示してきたのは、ファッションが社会の中でどれほど力を持つかということ。

それは同時に、私たちが服を選ぶときにどんな意識を持つべきかを問いかけているようにも感じます。服はただの飾りではなく、どんな価値をまとうかを選ぶ行為にもつながっているのかもしれませんね。

▶環境負担の少ない和紙素材で作られた洋服ブランド”Pepar”